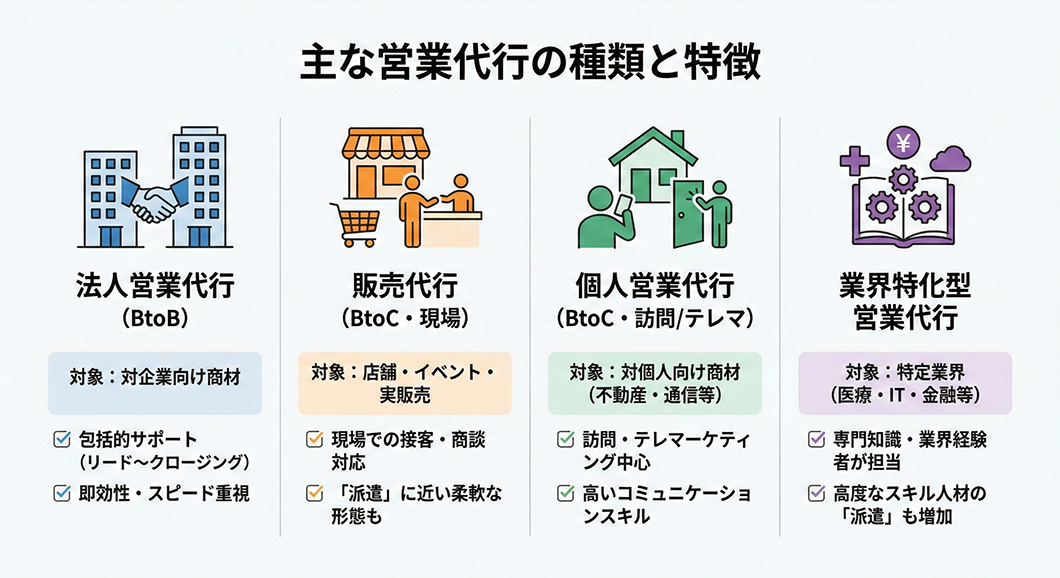

編集日:2026年2月19日 営業代行とは、企業が自社の営業活動を外部の専門会社に委託し、営業力を強化するビジネス手法です。営業代行会社は、経験豊富なプロの営業担当者を外部からアサインし、営業戦略の立案や実行、さらには顧客との関係構築(ナーチャリング)までを一貫してサポートします。 従来の営業代行は、特定のタスクをアウトソースする形式が主流でしたが、近年では企業のニーズに合わせて、より深く業務に入り込む“営業アウトソーシング”型の支援も増えています。こうしたケースでは、単なる業務請負ではなく、現場の一員としてプロセスに参加するスタイルも見られ、営業派遣のような体制が選ばれることもあります。 営業代行は、企業の営業活動全体を戦略的に支援する手段として機能します。たとえば、新規顧客へのアプローチやヒアリング、商談設定、進捗管理、提案書の作成や商談の開催といった幅広い業務を代行できます。さらに、活動ログや成果データの可視化も可能で、社内では得られない視点から営業の改善提案を受けることもできます。 こうした仕組みは、営業リソースが不足している企業にとって即戦力となる支援が得られるという点で非常に有効です。また、営業担当の採用や育成にかかるコストや時間を削減できるため、スピーディーに営業体制を立ち上げることが可能になります。 一方で、近年のニーズの変化により、「営業を委託する」のではなく「営業を社内に迎え入れる」というアプローチを選ぶ企業も増えてきました。こうした背景から、営業代行だけでなく、営業派遣という選択肢にも注目が集まっています。派遣型であれば、外部人材でありながら社内の営業チームの一員として活動できるため、情報共有や文化的フィット、継続的なスキルの蓄積が期待されます。 このように、営業支援の手法は多様化しており、「誰に・どのように・どこまで任せるか」は、業種や体制に応じて最適な形を選ぶことが重要です。 営業代行には、目的や対象とする顧客によってさまざまな形態が存在し、各企業の業種や事業フェーズに応じて適した形で運用されています。ここでは主な営業代行の種類と、それぞれの特徴を紹介します。 法人営業代行は、企業間取引(BtoB)を対象とした営業支援の形です。IT、製造、サービス業など法人向けの商材やサービスを扱う企業に適しており、リードの獲得からアポイント設定、提案、クロージングまで一連のプロセスを包括的にサポートします。スピーディーな立ち上がりと即効性が求められるプロジェクトで重宝されるスタイルです。 販売代行は、商品やサービスの実販売に特化した営業支援形態です。家電、化粧品、保険などの分野では、店舗やイベントなど現場にスタッフを派遣し、実際の接客や商談対応まで行います。このように、販売チャネルの“現場”を担う形式は、営業代行と「営業派遣」の中間に位置するモデルとも言え、派遣型で柔軟に対応するケースも見られます。 BtoC型の営業代行は、個人顧客向けの商材を扱う営業支援です。代表的な領域として、不動産、通信サービス、学習教材などが挙げられます。訪問営業やテレマーケティングを中心に活動するスタイルで、営業ノウハウと高いコミュニケーションスキルが求められます。 特定業界の構造や商流に精通した営業代行です。たとえば広告、採用、人材、医療、金融など、商材の特性や専門知識が重要になる業界では、業界経験者や専門教育を受けた人材が営業活動を行うことで成果につながりやすくなります。近年では、こうした高スキル人材をチームに「派遣」するようなスタイルも増えており、派遣型×業界特化という形が評価されつつあります。 これらの営業代行サービスは、スポット利用から中長期契約、さらには常駐型の支援まで幅広く対応可能です。全国展開している代行会社も多く、地域密着型から大規模連携まで柔軟な体制が構築されており、営業派遣を含む「ハイブリッド型アウトソーシング」という考え方も徐々に浸透してきています。 つまり、営業活動の支援を「業務単位で委託する」のか、「人材単位でチームに組み込む」のか── 営業活動を強化したいと考える企業にとって、営業代行や営業派遣の導入はコストの最適化と営業成果の両立を実現する選択肢となり得ます。中でも、固定費を変動費に変えられる点は、多くの企業にとって非常に大きなメリットです。 まず、社内に営業部隊を新たに構築・維持する場合、採用や教育、人件費、オフィスインフラなどに多大なコストと時間がかかります。こうしたリソース投下を最小限に抑えつつ、即戦力を取り入れられるのが営業支援のアウトソーシングの利点です。 営業代行であれば、プロジェクト単位やリード獲得など明確な範囲で委託でき、成果を重視した設計が可能です。また、営業派遣の場合は、営業人材をチームの一員として受け入れる形で活用できるため、社内業務との連携が取りやすく、稼働の柔軟性にも優れています。 加えて、多くの営業支援会社では、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)といった営業支援ツールを組み合わせて提供しており、プロセスの「見える化」や進捗のリアルタイム把握が可能です。これにより、人的リソースの配置だけでなく、営業活動全体の「質と効率」を高めることができます。 さらに、企業規模や目的に応じて契約形態を柔軟に選べるのも利点です。スタートアップや中小企業であれば、一部業務のみの営業代行でスモールスタートが可能ですし、営業派遣を活用して内製化に近い形で人材を迎え入れ、コア業務と一体化した運用を目指すケースもあります。 つまり、コストを抑えながらも営業力を高めたいというニーズに対しては、営業代行と営業派遣のどちらも有効です。どちらのスタイルを選ぶかは、自社が「外部に任せたいのか」「内部に取り込みたいのか」というスタンスによって変わります。いずれにしても、企業戦略に即したパートナーシップを築くことで、投資対効果を最大化することが可能です。 営業代行や営業派遣を活用する最大のメリットの一つは、特定分野に精通したプロフェッショナルの知見やスキルを取り入れられる点にあります。社内にない営業ナレッジや専門スキルを、必要なタイミングで即戦力として導入できるのは、外部リソースならではの強みです。 とくにITや人材、製造、SaaS、医療など、専門性の高い商材を扱う場合は、商材理解や業界知識が不十分なまま営業を行うと、成果につながりにくいケースも少なくありません。営業支援会社には、そうした業界特化型の知見を持つ人材が数多く在籍しており、自社の商材や市場に合った人材をマッチングすることで、より精度の高い提案型営業が実現できます。 営業代行の場合、こうした専門人材が外部チームとして対応するのが一般的ですが、営業派遣であれば、そのプロフェッショナルを社内に受け入れ、日常業務の中で直接連携しながら活動できるという利点があります。これにより、業務上の擦り合わせやフィードバックがスムーズになり、実務への適応もよりスピーディーになります。 また、外部人材の持つノウハウを社内で蓄積・共有していく体制を整えれば、継続的に自社営業力を高めることも可能です。営業代行や営業派遣を活用する企業の多くは、商談の進め方、提案書の構成、ヒアリングスキルなどをマニュアル化・標準化し、ナレッジを組織全体に広げる文化づくりにも取り組んでいます。 さらに最近では、AIや営業支援ツールを活用し、営業活動のデータ化・分析・最適化を進める企業も増えています。これらの運用を外部パートナーが担うことで、単なる属人的営業から、「再現性のあるチーム営業」へと転換する動きも加速しています。 必要に応じて、研修やセミナーといった教育支援を組み合わせることで、社内メンバーのスキルアップや内製化支援にもつなげることができ、営業支援パートナーは単なる実行部隊ではなく、「社内成長の加速装置」としても機能します。 営業代行や営業派遣の導入は、単に営業業務を外部に任せるだけでなく、営業活動全体の効率化と再設計を実現する手段として注目されています。とくに昨今の営業現場では、成果のスピードと質が同時に求められるようになっており、従来の属人的な営業スタイルでは限界を感じる企業も少なくありません。 まず取り組むべきは、インサイドセールスの導入です。フィールドセールス中心だった営業体制に、電話やオンラインツールを活用した非対面営業を加えることで、アプローチ可能な顧客の母数が大幅に拡大し、移動コストや時間も削減できます。こうした仕組みは、営業代行会社が持つ専門スキルとツールを活用することで、短期間での構築が可能です。 また、営業派遣であれば、インサイドセールス要員を社内の一員として迎え入れ、情報共有や業務連携を密にしながら活動できるため、社内外の垣根を感じさせない一体感のある体制を構築できます。 次に重要なのが、営業力の強化に向けたマネジメント体制の整備です。たとえば、KPIの設定やCRMツールを用いた活動管理、週次でのフィードバックミーティングなどを取り入れることで、属人的な営業活動から、組織的に成果を上げるスタイルへと進化できます。営業代行を利用する場合でも、営業派遣を活用する場合でも、こうしたマネジメントの透明性が成功の鍵を握ります。 さらに、営業活動における生産性の「見える化」も欠かせません。1人の人材がどれだけの商談を創出し、どれだけの売上につなげたのかを数値で把握できれば、再現性のあるプロセスを抽出し、営業体制全体の改善につなげることができます。 営業代行ではこの分析を外部パートナーがレポートとして提出するのが一般的ですが、営業派遣の場合は、その情報がリアルタイムで社内に共有され、内製化の基盤にもなり得るという利点があります。 このように、営業活動を効率化するためには、外部の力を借りながらも、組織として持続可能な仕組みを築くことが求められます。アウトソースする範囲と、社内に取り込む範囲を意識的に設計することで、柔軟かつ戦略的な営業運営が実現できるのです。 営業代行は営業力強化の即効性がある手段として有効ですが、一方で注意すべきなのが「過度な依存」によるリスクです。営業活動のすべてを外部に任せきってしまうと、自社内に営業ノウハウが蓄積されず、将来的に自立した営業体制が構築できなくなる可能性があります。 とくに、営業プロセスの設計や商談の進め方などを代行先に一任しすぎると、自社がどのような営業をしているのか把握できなくなるケースもあります。こうした状態では、パートナーとの契約終了後に営業の空白が生まれたり、営業戦略の見直し時に柔軟に対応できなかったりと、長期的なリスクが潜んでいます。 このようなリスクを回避するためには、自社が主導権を持ったうえで営業支援を活用するという視点が欠かせません。その意味で、営業代行を導入する際には、業務範囲を明確にし、内製部分との線引きを設けることが大切です。さらに、代行先から得られる知見を社内で共有・活用できる仕組みをつくっておくことも重要です。 ここで近年注目されているのが、営業派遣という“外部と内部の中間”に位置する手法です。営業派遣は、営業人材を「自社のチームの一員」として受け入れるスタイルであるため、日々の営業活動をともに行いながら、ナレッジやノウハウが自然と社内に残っていきます。こうした仕組みは、外注に依存しすぎることなく、自社営業力を育てるという観点から非常に効果的です。 また、営業派遣では独自の顧客リストや営業資料を社内で保持・運用できるため、外部に依存せず営業戦略のPDCAを回す体制を作りやすいというメリットもあります。自社主導での改善や方針転換も柔軟に行える点は、企業の自立性を保ちながら外部リソースを活用する理想的な形といえるでしょう。 営業代行も営業派遣も、目的に応じて有効な手段です。重要なのは、どちらを選ぶにしても「任せきり」ではなく「協働」の姿勢で取り組むこと。それによって、外部パートナーを活かしつつ、自社の成長にもつなげていく持続的な営業体制が実現します。 新規顧客の開拓は、企業の成長を加速させるうえで欠かせない営業活動のひとつです。とくにスタートアップや成長期にある企業にとっては、限られたリソースで効率よくリードを獲得し、商談につなげる仕組みづくりが求められます。こうした状況下で効果的な手段として活用されているのが、営業代行や営業派遣といった外部リソースの導入です。 まず重要になるのは、「誰に売るか」というターゲット顧客の明確化です。業種・規模・商材への関心・導入タイミングなどをもとに理想の顧客像を定めることで、営業活動の方向性と打ち手が明確になります。営業支援のプロフェッショナルを活用すれば、ターゲティングから訴求軸の設計までを客観的な視点で整理することが可能です。 次に必要なのが、アプローチ手法の選定です。電話、メール、SNS、ウェビナーなど多様なチャネルが存在しますが、どのチャネルをどう使うかによって反応率は大きく異なります。営業代行会社であれば、短期間で多様な施策を試せるという強みがありますし、営業派遣の場合は社内の意思決定フローや商品理解を踏まえた上で、質の高い顧客対応ができるという利点があります。 さらに、リード獲得後に重要になるのが、商談の設計と準備です。ヒアリングの流れ、提案の構成、課題解決型のプレゼンテーションなど、商談プロセスを戦略的に設計することで、成約率の向上に直結します。ここでも外部の知見を活かすことで、属人化しない再現性ある仕組みづくりが可能になります。 特に営業派遣のように、現場に入り込んで活動するスタイルであれば、顧客とのやりとりの中でリアルな情報を社内に持ち帰りながら、営業戦略そのものをアップデートする役割も担えます。これは単に「商談数を増やす」だけでなく、企業の営業活動そのものを磨き上げることにもつながります。 新規開拓にはスピード感と継続性の両立が求められます。だからこそ、営業代行で一気に母数を獲得し、営業派遣でその成果を社内に定着させていく――そんな役割分担も、これからの時代には有効な戦略となるでしょう。 新規顧客の獲得と並んで、既存顧客へのフォローアップは企業の営業活動における極めて重要な要素です。とくにBtoBビジネスでは、一度獲得した顧客と長期的な信頼関係を築き、継続的な取引やアップセル、クロスセルにつなげていく体制が求められます。 まず基本となるのが、定期的なコミュニケーションの継続です。電話やメールでの定期接触、カスタマーサポート窓口からの情報提供、アンケートや専用フォームを使ったフィードバック収集など、接点を維持する仕組みを設けることで、顧客との関係性を強固に保てます。 こうした活動は営業代行でも対応可能ですが、営業派遣の場合は、担当者が社内に常駐し、顧客の運用状況や課題をリアルタイムに把握した上で対応できるという強みがあります。これにより、単なる“対応”ではなく、“提案”へとつながる動きが自然と生まれやすくなります。 次に重要なのは、カスタマーサクセスの視点です。顧客がサービスを導入した後に、どのように成果を出せているかを支援することが、継続率の向上とLTVの最大化に直結します。たとえば、活用状況に応じた提案やカスタマイズ提案、定期レポートの提出など、顧客にとって「成功のパートナー」となるような姿勢が求められます。 この点でも営業派遣は、社内の製品理解や体制を踏まえた上で動けるため、より具体的で現実的な改善提案を継続的に行えるのが特長です。チームの一員として顧客と向き合うことで、信頼関係も築きやすく、解約防止やリピート契約にも効果的です。 また、CRM(顧客管理システム)を活用した情報管理も、顧客対応の質を左右する重要な要素です。営業支援パートナーと情報を共有し、履歴や進捗を全体で可視化することで、対応の属人化を防ぎ、組織全体で一貫性あるフォローアップが可能になります。 既存顧客の維持は、企業の売上基盤の安定化に直結します。営業代行・営業派遣いずれを活用するにしても、顧客の成功を自社の目標として捉える視点を持ち、日々の接点や対応にその姿勢を反映することが、長期的な信頼構築と成果の鍵となるのです。 営業代行や営業派遣の導入を検討する際、最も重要なステップの一つが「パートナー企業の見極め」です。営業活動という成果責任を伴う領域に外部の人材やチームを迎え入れるからこそ、その会社が持つ「実績」と「信頼性」は、導入の成否を分ける大きな判断材料になります。 まず確認すべきは、これまでの成功事例や支援実績です。公式サイトや提案資料などから、どの業界・商材においてどのような支援を行い、どのような成果につなげたかをチェックしましょう。特に、自社と近い業界やビジネスモデルにおける事例があるかどうかは、再現性の観点で大きなポイントになります。 次に重要なのが、クライアントからの評価やレビューです。口コミサイトや営業支援サービスの比較メディア、あるいはSNSやnoteなどで発信されている実際の利用者の声を確認することで、公式情報だけでは見えにくい実態や対応姿勢が浮かび上がってきます。 加えて、業界内での認知度や歴史も見逃せません。継続的に営業支援を提供している企業は、営業代行のみならず営業派遣といったより密接な伴走型支援にも実績があるケースが多く、目的に応じた柔軟な対応が期待できます。展示会への出展や業界紙での紹介実績、セミナー講演などの情報も参考になります。 もし可能であれば、小規模なテスト導入や短期契約からスタートするのも良い方法です。営業代行ではリード獲得数やアポイント件数、営業派遣では担当者の現場対応力や社内連携のスムーズさなどを実地で確認することで、相性や成果の見通しを具体的に把握できます。 営業支援は「人」が中心となるサービスです。だからこそ、数字だけでは測れない信頼関係を築ける相手かどうかを、しっかりと見極めることが、自社の営業成果を左右する第一歩となります。 営業代行や営業派遣の導入を検討する際、見落とせないのが「料金体系の仕組み」の理解です。コスト構造を把握しておかないと、期待した成果とのバランスが取れず、投資に対する納得感が得られない可能性もあります。導入前には、どのような料金設定になっているのかをしっかり確認しておくことが不可欠です。 まず把握すべきは、提供される「料金メニュー」の内容です。営業代行の場合は、リード獲得数やアポ数をもとにした成果報酬型や、一定稼働時間に応じた月額固定型など、複数の契約形態があります。一方、営業派遣では、業務時間と稼働日数をもとにした人材派遣型の月額報酬が一般的で、派遣期間や稼働日数に応じて柔軟に設計されるケースが多くなっています。 営業代行では、報酬の中に架電件数、資料作成、報告レポートなどの内容がどこまで含まれているかを確認し、見積書や提案書で内訳を丁寧にチェックすることが重要です。営業派遣では、交通費や通信環境の整備費、教育研修費などが別途発生する場合もあるため、必要に応じて経費項目を明確にすることが求められます。 また、契約の「支払い方法」についても確認が必要です。営業代行では月末締め翌月払い、または成果確定後の後払いといった形式が一般的ですが、営業派遣の場合は「前月稼働見込み」に基づく月初請求など、やや異なるサイクルになることもあります。資金繰りに合うかどうかも事前に検討しておきたいポイントです。 さらに、初期導入時にテスト稼働や無料相談を提供している会社もあります。営業代行ならスモールテストとしてリードリストへのアプローチから始められるケースもあり、営業派遣であれば週数日からのスポット派遣などを試せる場合もあります。そうした柔軟な契約プランを上手に活用することで、最初の導入ハードルを下げることができます。 営業支援のパートナー選定においては、金額だけで比較するのではなく、その金額でどこまでの成果が見込めるのか、どのような体制が組まれるのかを見極める視点が大切です。営業代行・営業派遣いずれにおいても、「料金の妥当性=価値の妥当性」であることを意識して選びましょう。 営業代行や営業派遣を成功に導くためには、業務そのものの質以上に重要になるのが「コミュニケーション」です。外部の営業支援パートナーを活用するということは、社内のメンバーではない人材が営業の最前線を担うことを意味します。だからこそ、密な情報連携と信頼関係の構築が不可欠です。 まず基本となるのが、定期的な連絡の仕組み化です。週次や月次の定例ミーティング、チャットやメールでの細やかな進捗共有、成果レポートの提出など、どこで何が起きているのかを常に把握できる環境を整えることが、誤解やトラブルの予防につながります。 営業代行では、報告をもとに施策の改善を図っていく運用が中心となります。一方、営業派遣の場合は、担当者が日常的に社内メンバーと対話し、現場の温度感を把握しながら動けるため、より深いレベルでの相互理解が可能です。その分、ちょっとした声かけやフィードバックが大きな改善につながることもあります。 次に大切なのは、共通の目標の共有です。「アポ数を追う」「リード数を最大化する」といった表面的なKPIにとどまらず、「どのような顧客に、どう価値を届けるか」「なぜこの商材を扱うのか」といった営業の背景や理念まで共有できる関係性が、より精度の高い成果につながります。 とくに営業派遣では、チームの一員として共通の目的意識を持てる体制が構築しやすいため、単なる業務執行ではなく、「自社の営業チームを一緒につくっていく」視点が生まれやすい点が特長です。 また、現場からのフィードバックをどれだけ受け入れ、改善につなげられるかも成果を左右する重要な要素です。営業代行ではレポートや定例会でのやりとりが中心となるのに対し、営業派遣ではその場での声かけや相談がリアルタイムで行えるため、改善のスピード感が違います。 最終的に、営業支援は「人と人との関係」によって成果が決まる領域です。だからこそ、外部パートナーといえども“チーム”として受け入れ、互いに信頼を育てながら取り組む姿勢が、継続的な成果につながっていきます。 営業代行や営業派遣を導入し、営業成果の向上を実現した企業は、業界・規模を問わず多数存在します。ここでは、さまざまな業界での実例をもとに、どのような支援形態が成果を生み出したのかをご紹介します。代行型と派遣型の特長を踏まえながら、自社にとって最適な営業支援のあり方を考えるヒントにしていただければと思います。 SaaS型サービスを提供する中堅IT企業では、インバウンドに頼らない新規開拓が課題となっていました。社内リソースが限られる中、営業代行を導入し、スクリプトの見直しやターゲット精査を行った結果、わずか3か月で月間アポ獲得件数が30件を超えるまでに向上。 この企業では、最初の段階では営業代行を活用してアプローチ数を拡大し、その後、より継続性の高い営業体制を構築するために営業派遣へ移行し、社内連携の強化とナレッジ共有を促進するフェーズへと発展させました。 人材紹介業を行うスタートアップでは、テレアポによる新規開拓に伸び悩んでいました。そこで、業界に精通した営業パートナーと連携し、営業代行を活用したリード獲得から商談設計までを外部支援。半年でクライアント数が前年比150%以上に増加する成果を上げました。 この支援では、営業スタイルを理解した専任の担当者が派遣という形で企業の中に入り込み、ヒアリングから提案内容の調整までを担ったことで、受注率の向上に貢献しました。商材理解が求められる業界では、営業派遣のように“内側から伴走するスタイル”が有効です。 中小の製造業では、展示会で得たリードへの追客がうまくいかず、せっかくの機会を活かしきれていませんでした。そこで、営業代行会社によるフォローアップ体制を導入し、架電・メール・資料送付を一括で支援。結果、従来の約2倍の成約率を記録しました。 さらに、一定期間の代行支援を経て、継続的な商談育成を目的に営業派遣を併用することで、展示会後のリード管理からナーチャリング、クロージングまでを内製化し、組織としての営業力の底上げに成功しています。 このように、成果を上げている企業の多くは、営業代行によるスピーディーな立ち上げだけでなく、営業派遣を取り入れた“組織への定着と営業力の強化”というフェーズへと発展させています。 営業支援の形は一つではありません。成果を出すためには、「どの段階でどの手法を使うか」を見極めながら、営業活動全体の設計を最適化していくことが求められるのです。 営業代行や営業派遣を導入する際、多くの企業が悩むのが費用体系の選び方です。支援スタイルには「固定報酬型」と「成果報酬型」があり、それぞれに特徴と適性があります。費用対効果を最大化するには、自社の目的や営業体制に合った契約形態を見極めることが不可欠です。 固定報酬型は、毎月一定額を支払う契約スタイルで、稼働時間やタスク内容にかかわらず定額での運用が可能です。この形式は、営業業務の一部または全体を継続的に委託したい企業に適しており、長期的な視点で営業支援を伴走してもらいたい場合に特に有効です。 たとえば、営業派遣ではこの固定報酬型が基本となり、「1人の営業担当者が社内のチームとして一定時間稼働する」ことを前提とした契約になります。単なる業務量ではなく、連携性や情報の蓄積など、目に見えない価値も得られる点が大きな特徴です。 営業代行でも、継続的にリード獲得やテレアポ、商談設定を委託したい企業には固定報酬型が選ばれやすく、稼働の安定性や対応スピードを重視する企業に向いています。 一方、成果報酬型は「アポイント獲得数」や「成約数」などの実績に応じて費用が発生する仕組みです。営業活動のコストを変動費として扱いたい企業や、初期リスクをなるべく抑えたい企業にとっては非常に魅力的な選択肢です。 ただし、成果報酬型では短期的な成果に偏りやすく、対応範囲が限定的になる傾向があります。営業担当者が企業の文化や商品理解を深めるまでの時間が取れず、顧客との関係構築が浅くなる場合もあります。そのため、「深く連携した営業活動」を必要とする企業には、やや不向きなケースもあると言えます。 成果報酬型はスピードや初期コストの低さに魅力がありますが、営業の質や継続性を重視するのであれば、固定報酬型を基本とする“営業派遣”が最も安定した成果を生む選択肢となります。 たとえば、成果報酬型では「成果だけを追う」スタイルになりがちで、顧客との関係性や社内理解が浅くなってしまうリスクがあります。一方、営業派遣は、営業担当者が企業文化や商材を深く理解した上で、社内の営業チームの一員として稼働するため、長期的に見ても成果の質が高まりやすいのです。 実際に、BCCのように固定報酬型で営業人材を派遣し、企業に常駐して営業活動を支援するスタイルは、導入企業から「連携がしやすい」「情報共有がスムーズ」「育成・定着にもつながる」といった声が多く寄せられています。 営業を一時的に外注するのではなく、組織の一部として営業力を“育てる”という視点で考えるなら、固定報酬型の営業派遣が最も理にかなった手段です。営業活動を自社の中に取り戻しながら、外部の力を活かす。このハイブリッドなスタイルが、持続可能な営業体制の構築に直結します。 営業支援の効果を客観的に判断するうえで、数値に基づいた成果の可視化は非常に重要です。営業代行・営業派遣を導入した企業がどのような改善を遂げたのか、またその成果がどのようなプロセスを経て実現されたのかを把握することで、導入のイメージが明確になります。 SaaS系サービスを展開するIT企業では、営業活動の属人化によりリード数が安定せず、月間アポイント件数が10件程度に留まっていました。そこで、営業支援として外部リソースを活用。まずはターゲット精査とスクリプト改善を実施し、3か月後には月間アポイント件数が30件にまで増加。 この企業では、当初は営業代行を活用して検証フェーズを進めたのち、安定的な成果運用と社内定着を目的に、営業派遣を導入し、担当者をチームに常駐させる体制へ移行しました。固定報酬型での運用により、教育やフィードバックを継続できたことが、成果の持続につながっています。 新卒紹介サービスを手がける中小の人材企業では、リード数に対して商談化率が低いという課題を抱えていました。営業派遣を活用し、カスタマー視点を持った営業人材を週4日体制でアサイン。商材理解と顧客課題の整理を進めた結果、商談化率は18%から42%へと大幅に改善しました。 派遣担当者が社内に入り込むことで、リアルタイムでの連携が可能となり、CRMの活用や提案内容の調整も迅速に実施。営業成果の「見える化」だけでなく、属人的だった営業ノウハウのマニュアル化にも成功しました。 展示会を活用してリードを獲得していた中小製造業では、受注につながる商談まで育てきれないという課題がありました。営業代行での短期施策後、営業派遣による継続フォロー体制に切り替え。展示会後のアプローチからヒアリング・提案・クロージングまでを一貫して担当し、月間受注件数は5件から15件に増加。 社内に派遣スタッフがいることで、マーケティングチームとの連携もスムーズになり、営業~販促まで一体となった動きが可能になったことが、成果の鍵となりました。 これらの事例からわかる通り、営業代行で初動の施策を試し、その後の安定運用・定着フェーズで営業派遣に切り替えるハイブリッド活用は非常に効果的です。特に、営業派遣のような固定報酬型の一体運用は、再現性・継続性・社内浸透という観点でも成果を支えます。 営業代行や営業派遣の費用は、業界や提供範囲によって大きく異なり、一律で「これが相場」と言い切るのは難しいのが実情です。だからこそ、費用の変動要因を理解し、自社に合った適正価格を見極める視点が必要です。 営業支援にかかる費用は、対応する商材や業界によって大きく変わります。単純なテレアポ業務であれば比較的低コストで依頼できますが、SaaS・ITソリューション・製造業など専門的な知識が求められる分野では、営業スキルの高い人材が必要となるため、単価は高くなる傾向があります。 営業派遣の場合は、こうした高度な商材でも、社内での継続的なフォローや教育によって成果を蓄積しやすくなるため、単価以上のリターンが期待されやすいモデルとも言えます。 営業活動の対象が法人(BtoB)か個人(BtoC)かによっても費用は変動します。BtoB営業はリードタイムが長く、1件あたりの商談や受注に至るまでのハードルが高いため、営業活動にかかる人的リソースとスキルがより多く求められる分、相場も高めです。 営業代行では短期的な結果に集中する傾向がありますが、BtoB領域であれば、営業派遣を通じて顧客との関係構築を中長期で行う方が、結果として費用対効果が高くなるケースも多くなっています。 近年では、リモート営業やSaaS型商材の増加、また人材難による営業人材不足などを背景に、営業支援サービスへのニーズが急増しています。この影響で、繁忙期や特定の業界では営業人材の確保が難しくなり、相場が一時的に上昇することもあります。 また、DX推進の動きにより、営業代行だけでなく営業派遣を活用して“現場にデジタル営業を浸透させたい”という需要も高まっています。こうした状況では、営業のスキルだけでなく、CRMやSFAといったツールの運用に長けた人材へのニーズも高まり、単価に反映されます。 料金の妥当性を判断するには、「何をどこまで任せたいのか」「自社にどこまで営業を取り込ませたいのか」を明確にすることが重要です。たとえば、短期施策で成果を検証したいのであれば営業代行でもよいですが、長期的に社内ナレッジを蓄積し、営業組織全体を強化したい場合は、営業派遣による固定報酬型の支援がコスト面でも結果面でも有利になります。 つまり、価格の変動要因を理解することは、単なる“安さ”ではなく、“成果と持続性を見越した最適な支出”を設計するための前提となるのです。 営業の世界では、ここ数年でテクノロジーの導入が急速に進み、営業代行や営業派遣のスタイルにも大きな変化が起きています。ITツールやデータ分析の活用は、効率化だけでなく、営業成果そのものの質にも直結する重要な要素となっています。 SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)、MA(マーケティングオートメーション)などのツールを用いることで、営業活動の見える化と効率化が進み、プロセスの属人化を防ぐことができます。 営業代行を利用する場合でも、こうしたツールを活用して営業結果をレポート形式で可視化するのが一般的です。一方、営業派遣では、そのツールを実際に「社内の一員として運用できる人材」が現場に常駐するため、活用のスピードと浸透度に大きな違いが生まれます。 営業活動では、誰に・いつ・どんな手段でアプローチするかが成果に直結します。最近では、顧客データや営業履歴の分析をもとに、アプローチの優先順位を判断する「スコアリング営業」が注目されています。 このような分析業務は、営業代行の外部チームが行うケースもありますが、営業派遣であれば、社内データと照合しながら、営業担当者自らがリアルタイムで戦略を更新できるという利点があります。分析結果をそのまま行動に移せる機動力は、内在化された営業体制だからこその強みです。 コロナ禍以降、ZoomやGoogle Meetなどを活用したオンライン商談、ウェビナーでのリード獲得といった非対面型の営業活動が主流となってきました。こうしたスタイルは、地域を問わず広範囲の顧客にアプローチできるというメリットがあり、フィールド営業に強い人材と、インサイドセールスに長けた人材を柔軟に配置できる営業派遣の活用が加速しています。 たとえば、「Webからの問い合わせ対応を行うインサイドセールス担当」と「クロージングを担うフィールド営業担当」を別々に派遣するハイブリッド体制を組むことで、営業効率を飛躍的に向上させることも可能です。 営業の未来は、単にツールを使いこなすだけではありません。テクノロジーの力を最大限に活かせる“人材”をいかに現場に配置するかがカギです。そうした意味で、営業派遣はツール活用とチーム連携を両立できる形態として、今後ますます注目されるでしょう。 営業代行や営業派遣を取り巻く環境は、まさに「人とITの融合」へとシフトしており、企業の営業力そのものの定義が再構築されつつあります。 営業支援サービスを活用する企業が増えるなかで、営業代行や営業派遣を取り巻く市場にも大きな変化が起きています。営業手法の進化と、顧客接点の多様化に対応した“複合的な営業支援”が求められている時代です。 従来のように営業だけで成果を出す時代は終わりつつあり、デジタルマーケティングやインバウンド施策との連携が成果のカギとなっています。たとえば、Web経由で流入した見込み客に対して、ホットリードの抽出からアプローチを担う営業体制を整えることが重要です。 営業派遣の場合、こうしたオンラインマーケティング部門との連携が取りやすく、広告運用やSEOの戦略意図を踏まえた対応ができるため、営業の精度が格段に上がります。社内のデジタル資産を最大限に活用できることも、派遣型ならではの利点です。 市場全体で営業活動の精度が求められている今、“誰に売るか”の設計が以前にも増して重要になっています。属性、業種、規模、導入フェーズといった要素をもとにしたターゲット戦略が成果に直結するため、営業代行・営業派遣の現場でも戦略設計フェーズへの関与が強まっています。 特に営業派遣では、社内のマーケティングチームや商品企画部門と直接やり取りをしながら、「売れる市場」を見極めていく役割を担うことができます。これにより、リードの質が高まり、営業活動全体の効率と成果の両立が実現します。 コロナ禍をきっかけにオンライン営業が加速した一方で、対面での商談や展示会、店舗での接客といった「オフライン接点」の価値も再認識されています。これにより、オンラインとオフラインを組み合わせた“ハイブリッド営業”が新たなスタンダードとなりつつあります。 営業代行では非対面チャネルに強みを持つケースが多い一方、営業派遣では現場での柔軟な対応力や、人の温度感を活かしたフォローアップに対応できるのが大きな特徴です。たとえば、Web経由で獲得したリードに対し、リアルでの商談を通じて信頼関係を深め、成約へつなげる──そんな“つなぐ営業”が、いま企業に求められています。 営業の市場は、商品や手法ではなく「組み合わせ方」が問われる時代に突入しています。営業代行と営業派遣、それぞれの特長を理解し、自社の戦略やフェーズに合った“最適な組み合わせ”を選べる企業が、今後の営業活動をリードしていくでしょう。 営業代行や営業派遣に関心がある企業から、最もよく寄せられる質問のひとつが「本当に効果があるのか?」というものです。結論から言えば、自社の課題や目的に合った形で導入できれば、営業支援は非常に高い効果を発揮します。ただし、成果を最大化するにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。 まず重要なのは、導入後にどのようなKPIで成果を評価するかを事前に明確にしておくことです。たとえば「月間のアポ獲得数」「商談化率」「受注数」など、営業のフェーズごとに数値指標を設定しておくことで、客観的に効果を判断することができます。 営業代行の場合は、アポ数やリード数など“量”を中心とした指標が多く用いられます。一方、営業派遣では“量”だけでなく、「質」や「プロセス改善」など、定性的な成果も含めて評価しやすい点が特長です。 これらの成果は、プロ人材による営業プロセスの再設計や、ターゲット戦略の明確化によって実現されています。特に営業派遣のように、社内に入り込んで活動できるスタイルでは、こうした改善を「自社の営業文化に根づかせる」ことが可能になります。 営業支援の効果を短期的な成果だけで判断するのは危険です。とくにBtoBや高単価商材など、商談から受注までに時間がかかるビジネスでは、中長期的な視点で営業活動を支える体制が必要不可欠です。 営業代行では、成果が担当者に依存する場合もあるため、担当変更や契約終了時に営業力がリセットされてしまうリスクもあります。対して、営業派遣では、営業担当が“社内の一員”としてナレッジを蓄積し、長期的な関係性の中で成果を積み上げていく運用が可能です。 BCCでは、このような営業派遣の利点を活かし、企業ごとにカスタマイズされた営業体制の構築を支援しています。即効性だけでなく、持続性のある成果を求める企業にとって、派遣型営業は非常に有効な選択肢となります。 営業代行や営業派遣は、営業力を外部から補う有効な手段ですが、導入すれば必ず成果が出るというものではありません。 成功の可否は、導入前の準備とパートナー選定、そして運用中のコミュニケーションに大きく左右されます。 ここでは、営業支援を活用する際に意識しておきたい注意点を整理します。 最も重要なのは、自社のビジネスや営業戦略に理解があるパートナー企業を選ぶことです。営業代行の場合でも、営業派遣の場合でも、担当者がどれだけ商材を理解し、どのようなスタンスで営業活動を担ってくれるかが成果を左右します。 特に営業派遣は、営業人材が「社内の営業チームの一員」として業務に関わる形態です。BCCのように、事前に担当者との打ち合わせや相性確認を行い、企業文化や顧客層にマッチする人材を選定できる体制を持った支援会社を選ぶことで、ミスマッチのリスクを大きく減らすことができます。 営業支援を導入する際には、目的や期待する成果を具体的に共有することが不可欠です。たとえば「月●件のアポを取得したい」「商談のクロージング率を向上させたい」「社内の営業体制を標準化したい」など、ゴールを明確にしておくことで、支援会社との方向性のズレを防げます。 営業派遣では、担当者が社内に入り込むからこそ、こうした目標を日常の業務と連動させながら一緒に達成していく体制が組めるのが強みです。 営業支援は“任せきり”にすると、成果が頭打ちになるケースもあります。支援側との密な情報共有と定期的なフィードバックを通じて、プロジェクトの方向性を調整し続けることが大切です。 営業派遣の場合、報告・相談・改善提案が社内の対話として自然に生まれるため、迅速な対応や柔軟な軌道修正が可能です。これは、外注的な営業代行と比べた際の大きな利点の一つです。 営業支援は、“使い方”次第で成果が大きく変わります。営業代行にしても営業派遣にしても、ただ委託するのではなく、共に成果を創り上げていくパートナーシップの視点を持つことが、成功の鍵となるのです。 営業代行は、企業が限られたリソースの中で営業成果を最大化するための手法として、今や多くの業界でおすすめされる存在となっています。特に近年は、営業代行会社を中心に、代理店や業務委託という形で営業活動を支える体制が広がり、より柔軟で実行力のある営業組織を構築しやすくなっています。 営業代行の市場では、正社員に限らず、フリーランスや副業人材が業務委託として参画するケースも増えており、営業代行会社がハブとなって最適な人材配置を行う仕組みが整いつつあります。これにより、企業側は自社で人材を一から探して採用・育成する負担を減らしながら、即戦力となる営業リソースを活用することが可能です。 また、営業代行会社が主導する形での募集は、単なる人手補充ではなく、営業プロセスやKPI設計、品質管理までを含めた一体的な支援を前提としている点が特徴です。そのため、代理店的な役割や業務委託人材を活用しながらも、営業活動全体の再現性や安定性を保ちやすく、結果として成果につながりやすい体制を実現できます。 このように、営業代行は「外注」や「人材活用」という枠を超え、企業の成長フェーズや課題に応じて柔軟に進化してきました。営業体制の強化を検討する際には、営業代行会社を軸とした代理店・業務委託人材の活用という視点を持つことが、より現実的で効果的な選択肢となっています。 営業代行は、外部の営業プロフェッショナルに業務を委託することで、短期的な成果やスピーディーな営業立ち上げを実現できる有効な手段です。リソース不足や経験不足に悩む企業にとって、営業代行はその一歩を踏み出す強力な味方となるでしょう。 しかし一方で、営業体制の“持続性”や“内製化”を視野に入れたとき、営業代行だけではカバーしきれない課題が浮かび上がることもあります。そこで注目されているのが、営業派遣というもう一つの選択肢です。 営業派遣では、営業のプロ人材が社内の一員として稼働し、貴社の文化や方針、商材理解を踏まえた上で営業活動に取り組みます。情報共有や現場連携がスムーズになることで、属人化を防ぎ、成果が組織に定着していく仕組みを構築することが可能です。 特に、私たち BCCの営業派遣サービス は、ただ人材を派遣するだけでなく、 これらを通じて、“一時的な代行”ではなく、“一緒に成果をつくる営業チーム”として、企業の営業力を本質的に支えていきます。 営業力に課題を感じている、営業組織を育てたい、外注では物足りない── 営業代行か、営業派遣か。選ぶべきは、自社がどこを目指すかによって変わります。 BCCでは、営業のプロフェッショナルが貴社のチームの一員として常駐し、成果とノウハウを社内にしっかりと残す「営業派遣サービス」をご提供しています。 そんなお悩みをお持ちでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

営業の基本のき

営業代行って具体的にどんなことをするのか

営業代行の種類ってどんな種類があるのか

目的に合わせて、営業代行と営業派遣を適切に組み合わせる発想が、今後ますます重要になるでしょう。

営業代行のメリット

コスト削減の可能性

専門知識の活用

営業活動の効率化

営業代行のデメリット

依存のリスク

営業代行の活用シーン

新規顧客開拓

既存顧客のフォローアップ

営業代行会社の選び方のコツ

実績と信頼性の確認

料金体系の理解

コミュニケーションの重要性

営業代行の成功事例

業界別の成功事例

IT業界:月間アポイント数を1件→30件超えに

人材業界:クライアント獲得数を前年比150%増

製造業:展示会後のフォローで成約率が2倍に

営業代行の費用相場の実情

固定報酬型と成果報酬型

固定報酬型:安定した支援体制を構築したい企業向け

成果報酬型:リスクを抑えたい企業向け

どちらを選ぶべきか?

具体的な成果と数値

相場の変動要因

1. 案件の内容と難易度

2. 営業対象がBtoBかBtoCか

3. 市場の変化と需要トレンド

適正価格を見極めるには?

営業代行の未来はどうなる

テクノロジーの影響

営業支援ツールの活用

データ分析によるターゲット戦略の進化

オンライン営業とリモート化の加速

営業は“人×テクノロジー”の時代へ

市場のトレンド

マーケティングとの連携が不可欠に

ターゲティングの重要性が増している

オンラインとオフラインの“両輪型営業”が求められる

よくある質問

営業代行は本当に効果があるのか?

効果を測る指標を明確にする

実例から学ぶ:効果が出ているケース

長期的な視点で評価する

営業代行を利用する際の注意点

信頼できるパートナーを選ぶ

目標設定をあいまいにしない

情報共有とフィードバックを怠らない

営業代行をおすすめする理由と、代理店・業務委託人材の活用動向

まとめ:営業代行と営業派遣、企業に最適なのは?

「貴社の営業組織の成長にコミットする」という視点で設計されています。

そんな企業にこそ、BCCの営業派遣はフィットします。

もし貴社が“社内に営業力を取り戻したい”とお考えであれば、私たちBCCの営業派遣がお力になれるかもしれません。📌営業組織の立ち上げや強化にお悩みの方へ

“売れる営業体制”を、社内で一緒に育てていきましょう。